В 2025 году такой конкурс впервые проходит в Самарской области. Основные его цели — популяризация профессий в сфере информационных технологий и развитие соответствующих навыков у школьников, студентов и молодых специалистов, формирование и дальнейшая поддержка сообщества активной и талантливой молодежи в ИТ-сфере. В 2025 году конкурс «Моя профессия — ИТ» вошел в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Сегодня ИТ уже не является отдельной профессией в классическом понимании. Это целый комплекс специализаций. Современный ИТ-специалист подобен врачу: есть те, кто лечит компьютерные вирусы, а есть те, кто защищает системы от различных угроз и обеспечивает их безопасность. Без таких специалистов невозможно представить развитие современного мира, поскольку они востребованы в любой отрасли, будь то медицина или транспорт», — прокомментировал актуальность профессии айтишника ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Тема соревнований — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».

«Конкурс ориентирован не только на достижение технологического суверенитета, но и на обеспечение технологического лидерства. Для сохранения независимости нашей страны необходимо занимать лидирующие позиции. Инициатива по проведению хакатона в Самаре исходит от выпускника Центра одаренных детей Самарской области. Экспертное сообщество активно поддержало эту идею, предоставив актуальные задачи и кейсы из сфер беспилотных авиационных систем и промышленности, что особенно важно для нашего региона. Ректорское сообщество также оказало активную поддержку, и среди членов жюри и экспертов присутствуют представители множества ведущих университетов», — рассказал министр высшего образования и науки Самарской области Марк Шлеенков.

Основной акцент при выборе заданий направлен на приоритетные отрасли с применением современных ИТ-технологий, таких как искусственный интеллект, геймдев, кибербезопасность и другие.

Конкурс проходит в формате очного хакатона в течение двух дней: 23 и 24 октября. Это позволило участникам напрямую общаться с экспертами, находить наставников, прокачивать практические навыки в интенсивном режиме. Такой формат не только помогает в решении кейсов, но и способствует профессиональному росту и нетворкингу. Организаторы предусмотрели две основных направления конкурса: «Школьники» — для команд, состоящих из трех человек в возрасте от 12 до 18 лет и «Специалисты» — для команд от трех до пяти человек, включая студентов СПО, вузов и работающих профессионалов в возрасте от 16 лет.

«Участвуя в таких мероприятиях, мы вкладываем в будущее индустрии высоких технологий и формируем сообщество активных и инициативных молодых специалистов, которые уже завтра выйдут на профессиональный рынок страны», — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Наталья Маршалова.

Команды-участницы должны были разработать прототипы решений для реальных бизнес-кейсов от партнеров конкурса.

Например, участникам трека «Школьники», предложили разработать концепцию цифрового сервиса, который соединяет клиентов и исполнителей напрямую по модели peer-to-peer (P2P) с платформой в роли технологического посредника. Это может быть любое техническое решение, будь то сайт, бот или приложение.

В числе заданий для участников трека «Специалисты» было создание для водителя «умного помощника» — систему, которая будет рекомендовать оптимальную цену за поездку. Оптимальная цена — это такая, которая обеспечивает баланс между шансом на принятие заказа и доходом водителя.

Также «Специалистам» предстояло реализовать программное решение, которое выполняло бы функцию менеджера на промышленном предприятии и взяло бы на себя часть рутинных задач. Виртуальный менеджер должен получить на входе задание в текстовом виде и на его основе сформировать коммерческое предложение, включив в него в нужном количестве необходимые позиции и посчитав итоговую стоимость продукта или услуги.

«Например, приходит клиент и говорит, что ему нужен трубопровод длиной 10 м. Вам нужно посчитать, сколько нужно труб, сколько фитингов и т. д., и сколько все это будет стоить. Сейчас на многих предприятиях такой работой занимаются менеджеры, которые превращают желания заказчика в техническое задание, коммерческие предложения, планы и так далее», — объяснили задачу участникам хакатона эксперты конкурса.

Еще один блок кейсов связан с беспилотными летательными аппаратами.

Участники должны были решить задачу, связанную с групповым управлением беспилотниками, найти способы, чтобы БПЛА могли взаимодействовать и доставлять грузы, распознавать изображения, словом, максимально эффективно использовать имеющийся парк дронов. При этом нужно было составить маршрут дронов-курьеров, учесть грузоподъемность, расход батареи и т. д.

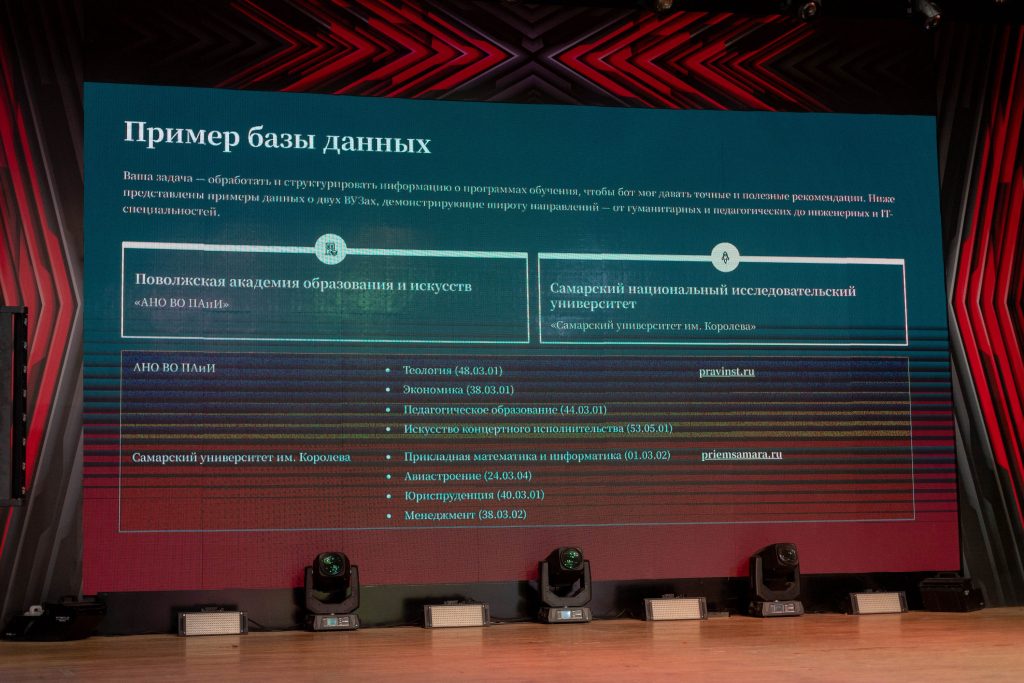

Среди заданий был и кейс, связанный с выбором вуза, — «Цифровой навигатор будущего». Нужно было предложить такое решение, которое поможет абитуриенту определиться со сферой его интересов, выбрать вуз в Самарской области и подобрать наиболее подходящую специальность.

Таким образом, конкурс выступает драйвером создания и развития собственной ИТ-экосистемы в регионе и открывает молодежи путь в цифровой мир, помогает повысить мониторинг уровня компетенций в области информационных технологий и дает актуальную оценку положения ИТ-образования.

Победители в каждом возрастном треке будут награждены ценными призами. Также жюри выберет «Лучшего менеджера», «Лучшего дизайнера» и «Лучшего разработчика» в каждом треке.

А топ сильнейших команд региональных этапов пригласят к участию в окружных финалах, которые пройдут осенью 2025 года в пяти федеральных округах.

Победители окружных этапов поборются за звание победителей на Гранд-финале конкурса «Моя профессия — ИТ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который пройдет в формате Всероссийского хакатона.

Партнерами регионального этапа в Самарской области стали: Сбербанк, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, НПК «Сетецентрические Платформы», правительство Самарской области, в том числе: министерство науки и высшего образования, министерство образования, министерство цифрового развития и связи и Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества.

Татьяна Плотникова

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.