— Елизавета, давайте начнём с вашего обучения в школе. На одном из сайтов про вас написано, что учёба была вашим приоритетом с самого начала школы. Как вы пришли к такому осознанному отношению к обучению?

— Да, это правда. Учёба действительно была моим приоритетом во время всего обучения в школе. За такую дисциплину я очень благодарна своей семье. Родители не требовали отличную учёбу, но и халатного отношения не допускали. Я старалась развиваться во всех областях, получать знания.

— Какие предметы вам всегда давались легко, а над какими приходилось особенно трудиться?

— Школьные дисциплины не вызывали особой сложности. Конечно, были моменты, когда тот или иной предмет давался трудно. Но я считаю, человек может обучиться всему, если есть желание.

— Вы набрали 95 баллов по математике на ЕГЭ. Как готовились и ожидали ли такой высокий результат?

— Уже к концу 10 класса я знала, что буду сдавать профильную математику и русский язык как обязательные экзамены, а также физику по выбору. Однако к подготовке приступила только в августе перед началом учебного года. По русскому языку я была спокойна — моя учительница, по совместительству классный руководитель, тщательно готовила нас с 10 класса. По другим предметам школьной подготовки явно не хватало.

Я выбрала онлайн-курсы, так как времени на поиски репетиторов уже не было, да и формат показался удобным. Это было отличное решение — преподаватель по математике в московской онлайн-школе объяснял материал понятно и давал больше, чем некоторые репетиторы. Честно говоря, жалею, что не смогла изучить весь курс за год. Я ожидала хороший результат, но не думала, что наберу больше 90 баллов. Было очень приятно.

— Что для вас значила золотая медаль по окончании школы? Это была цель или приятный бонус?

— Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что на школьном этапе это была цель. Но после напряжённой подготовки и сдачи экзаменов, получение медали стало скорее приятным бонусом — наградой за упорную работу.

— Почему вы выбрали ПГУТИ, и чем вас привлекла именно сфера ИT и программирования?

— Я долго размышляла, куда подавать документы — с такими баллами у меня был большой выбор. Много советовалась с семьёй и друзьями. В итоге выбрала ПГУТИ — пошла по стопам дяди, который работает в ИТ. Мне показалось, что это актуальная и перспективная сфера.

— Есть ли у вас любимые предметы или преподаватели в вузе?

— Не выделяю любимых преподавателей — каждый ведёт занятия по-своему. Как и в школе, предметы не представляют особой сложности. С переходом на второй курс стало интереснее — исчезли общие дисциплины и начались профильные.

— Какие направления в ИТ вам наиболее интересны?

— ИТ-сфера очень разносторонняя и предлагает много направлений. Сейчас меня привлекает разработка. Но я понимаю, что при желании можно сменить профиль и переучиться, если почувствуешь, что это не твоё. Возможно, именно поэтому я выбрала ИТ — за возможность гибко развиваться.

— Вы участвовали в олимпиадах по английскому языку, в том числе от Высшей школы экономики. Как вы готовились к ним?

— Обычно олимпиада проходит в несколько этапов: сначала отборочный тур, затем основной. Организаторы заранее публикуют информацию о формате заданий и возможных темах — это очень помогает в подготовке. К олимпиаде от Высшей школы экономики я готовилась, изучая материалы на официальном сайте, где размещены примеры заданий. По этим темам я искала видео с аналогичными упражнениями и подробно их разбирала. Участие в олимпиадах определённо положительно сказалось на моём уровне владения английским языком.

— Что вам больше нравится — научные олимпиады или технические конкурсы?

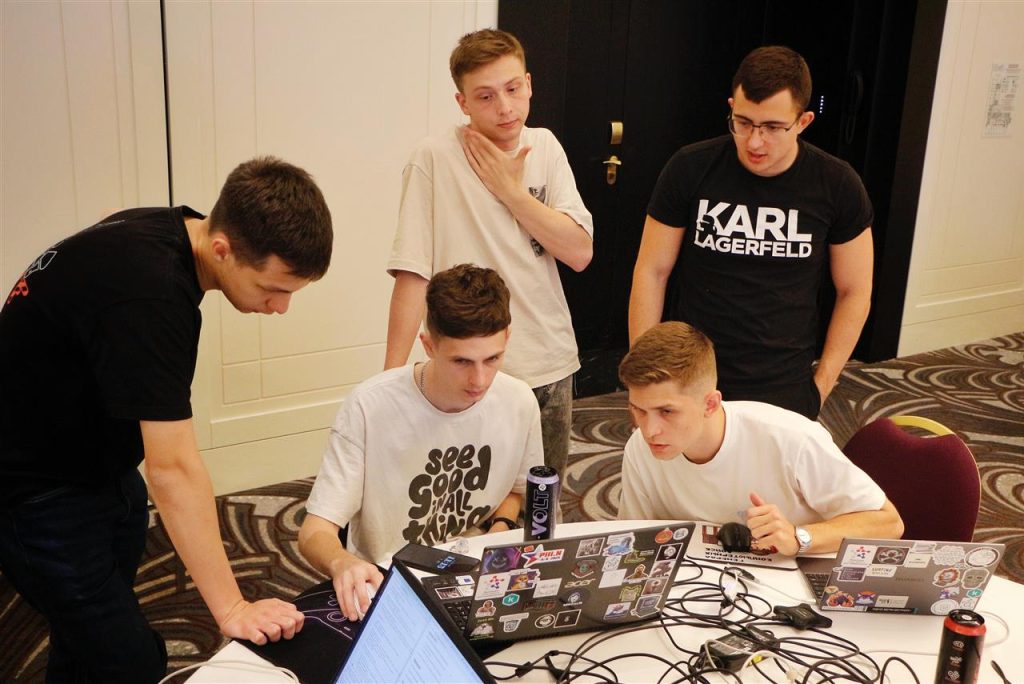

— Больше нравятся технические конкурсы. Они дают практический опыт и навыки, которые действительно могут пригодиться в будущем. Самым запоминающимся стал хакатон на первом курсе: нам предложили несколько кейсов, и нужно было определить проблему, найти решение и реализовать его. Также запомнился лингвистический кейс-чемпионат по английскому языку. Там мы с командой работали над кейсом: анализировали ситуацию и предлагали своё решение. К сожалению, пройти отборочные тогда не удалось, но сам процесс был очень интересным и полезным.

— Какие навыки, по вашему мнению, особенно важны для успешного участия в олимпиадах?

— Я считаю, что особенно важны самодисциплина, терпение и умение полностью погружаться в процесс подготовки. Иногда одной только мотивации недостаточно — именно самодисциплина помогает продолжать заниматься даже тогда, когда вдохновение угасает. Терпение необходимо при решении нестандартных, сложных задач, требующих времени и концентрации — это своего рода интеллектуальная выдержка. А без полного вовлечения и отдачи сложно рассчитывать на серьёзные успехи в олимпиадах или экзаменах.

— Какие впечатления остались от участия в чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий–2024»?

— Преподаватель предложил поучаствовать в этом мероприятии, и мне показалось это интересным. Я присоединилась в начале первого курса и, хотя внесла небольшой вклад, получила ценный и увлекательный опыт. Формат оказался необычным, и участие запомнилось своей нестандартностью и атмосферой.

— Команда ПГУТИ заняла призовое место среди вузов Самарской области. Что дало вам участие в этом мероприятии?

— Это часть командной активности и полезный студенческий опыт. Было приятно быть частью команды, пусть и в небольшом формате.

— Как вы видите своё профессиональное будущее через 5-10 лет?

— В ближайшие 2-3 года хочу набраться практического опыта, чтобы при трудоустройстве чувствовать уверенность. Через 5-10 лет вижу себя полноценным членом команды, способным решать сложные задачи.

— Планируете ли вы продолжать участвовать в конкурсах, хакатонах или, может быть, пройти стажировку в ИТ-компании?

— Да, у меня уже есть несколько интересных мероприятий, в которых я хотела бы принять участие. Также планирую пройти стажировку, но пока говорить об этом рано. Вместе с командой мы хотим попробовать ещё раз пройти отбор на лингвистический кейс-чемпионат и поехать на основной тур в Москву. Меня действительно привлёк формат этого чемпионата — это полезный опыт, который позволяет развивать как профессиональные, так и мягкие навыки. Особенно важна командная работа: только слаженная команда, где каждый понимает свою роль и вносит вклад, может добиться результата.

— За время учёбы в ПГУТИ удалось ли вам реализовать собственные проекты или попробовать себя в разработке чего-то практического — например, приложения, сайта или учебного проекта?

— Пока возможности поработать над собственным проектом не было, но я уверена, что всё ещё впереди. В первом семестре 2025 года у нас будет курсовая работа по дисциплине «Проектирование базы данных», а база данных — важная часть практически любого программного продукта. Думаю, эта работа станет хорошим опытом и, возможно, послужит началом для создания собственного проекта.

— Есть ли у вас мечта или амбициозная цель, к которой вы стремитесь?

— Конечно. Моя цель — работать в одной из ведущих ИТ-компаний, вносить вклад в развитие проектов в сильной команде. Для этого уже сейчас важно набираться опыта через университетские мероприятия, особенно с участием партнёров вуза.

— Как вы считаете, чего сегодня не хватает в образовании, чтобы ещё лучше готовить будущих ИТ-специалистов?

— Университет даёт хорошую базу, но порой не хватает практики. Конечно, можно получить опыт на хакатонах, но не все заинтересованы, а некоторые не находят команду. Было бы полезно внедрить кейс-метод, где студенты группируются, анализируют задачи, выявляют проблемы и предлагают решения.

— Что бы вы посоветовали школьникам, которые только начинают свой путь и хотят добиться высоких результатов, как вы?

— Во-первых, определите, к чему вы действительно стремитесь, и нужно ли вам это. Это может быть небольшая цель — главное идти к ней маленькими шагами. Во-вторых, трезво оценивайте свои силы и всегда имейте запасной план на случай, если не получится достичь желаемого результата. В-третьих, без самодисциплины будет сложно в учёбе, подготовке к экзаменам и в жизни в целом.

Юлия Зиганшина

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.